社内のパソコン保守を検討することになった場合、担当部署ではパソコン保守とはどのようなものか、自社に必要かどうかを調べるところから始めるのではないでしょうか。

そこで本記事では、法人向けのパソコン保守について、基本知識や必要性、保守でできる対応について解説します。また、パソコン保守を外注する場合のメリット・デメリット、サービスの選び方も紹介するため、参考にしてください。

目次

法人向けのパソコン保守とは?簡単に解説

法人向けのパソコン保守とは、会社が保有しているパソコンの資産管理や運用業務のことです。また、管理しているパソコンが故障した際の修理手配や、データの復旧などのトラブル対応も担います。

保守と保証の違い

保守と似た言葉に保証がありますが、これらは同じようで大きな違いがあります。

保証とは、一般的に「メーカー保証」を指す場合が多く、これは製品購入後に不具合が発生した場合に無償で修理・交換するものです。また、保証は購入から1年間など期間が設けられている場合が多いのに対し、保守は定められた対応期間がなく、外注している場合は契約を終了するまで対応が続きます。

パソコン保守が企業に求められる理由と必要性

業務管理やメールのやり取りなど、多くの仕事にはパソコンが欠かせません。そのため、トラブルによりパソコンが使えない時間が長いと業務に大きく支障をきたすでしょう。

そのような場合に、すぐ相談できる窓口があり、迅速なサポートを受けられる体制が整っていれば、業務のダウンタイムを最小限に抑えられます。そのため、従業員が安心して業務にあたるためにパソコン保守が必要です。

パソコン保守のおもな内容

ここでは、パソコン保守にはどのような内容があるのかを解説します。

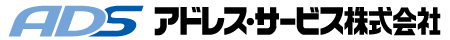

パソコンの管理や運用

パソコンの管理や運用とは、社内で使用するパソコンの割り当てや新たに必要になったパソコンの手配なども当てはまりますが、パソコン保守にはセキュリティ対策や定期メンテナンスも含まれています。

また、従業員が使用するパソコンのトラブルに備えたデータのバックアップもパソコン保守の業務に該当します。

パソコンや関連機器の廃棄

パソコン保守では、使用中のパソコンを管理するだけでなく、古くなったパソコンや退職者のパソコン、および関連機器の廃棄にも対応します。

パソコンには個人情報や会社の機密情報などが入っているため、データを消去してから廃棄する必要があります。また、場合によっては、機器のリサイクル対応も必要になるでしょう。

パソコン保守を外注するメリット

パソコン保守は、社内で専門部署をつくって対応することも可能ですが、外注して外部の専門スタッフに任せる方法もあります。外注のメリットにはどのようなものがあるか解説します。

保守担当の従業員確保が不要になる

パソコン保守では、社内のパソコンや周辺機器を扱うため、多くの知識を要します。現状、社内にパソコン保守の知識がある従業員がいない場合は、新たに必要な知識を持つ従業員を雇用したり、従業員に保守担当を任せられるまで育成したりしなければいけません。一方で、パソコン保守を外注すれば、新たな人材の確保や育成が不要になります。

従業員がコア業務に集中できる

社内でパソコン保守を担当する部署の設置や従業員の配置を行わない場合、パソコン保守に割り当てる従業員が不要になります。本来ならパソコン保守をする予定だった従業員が会社のコア業務に対応できるようになれば、会社にとって重要な業務にあたることができる人材を増やすことも可能です。

最新の技術を用いた保守対応ができる

パソコン保守を請け負う委託先は、パソコン保守の専門知識に長けています。また、パソコン保守を専門にしているため、最新の知識や技術も持ち合わせています。そのため、IT業界の進歩に合わせて起こりうるさまざまなトラブルにも柔軟に対応できるでしょう。

パソコン保守のコスト削減につながる

パソコン保守の外注で定額プランを利用すれば、年間の予算が明確になるため、コストを見誤ることもありません。さらに定額のため、予期せぬトラブルが発生した際にも追加料金が発生せず、想定外の出費も回避できます。自社が必要とするパソコン保守を網羅するサービスを適切に利用すれば、パソコン保守のコスト削減が実現するでしょう。

パソコン保守を外注するデメリット

パソコン保守を外注すると、その業務を社内の従業員が担わなくなるため、社内にパソコン保守の知識を持った人がいなくなる可能性があります。また、新たに導入した仕組みなども社内で共有されることがないため、ノウハウの蓄積が十分にできない恐れがあるでしょう。

そのため、いずれ社内でパソコン保守をする計画がある場合は、対応内容の把握や人材育成の方法についても検討しておくと安心です。

パソコン保守のサービスの種類

パソコン保守を外注する場合、サービスの提供方法は複数あります。自社にあった対応や契約を選ぶようにしましょう。

オンサイト対応

訪問保守とも呼ばれるオンサイト対応は、その名の通り、直接依頼先に訪問してパソコン保守をします。現場に対応者がいるため、他の方法と比較してより迅速な対応を受けられるでしょう。また、対面で対応が受けられるため、安心感もあります。

リモート対応

遠隔保守やオフサイト保守とも呼ばれるのがリモート対応です。電話やインターネットを経由してやり取りをするため、対応者が現地に行くためのコストが抑えられます。そのため、コストを抑えたい場合にもおすすめです。

スポット対応

スポット対応とは、常時契約ではなく、パソコン保守が必要な時にだけ依頼する方法です。常時パソコン保守を必要とせず、急なトラブル時にのみ対応を依頼したい場合におすすめのサービスです。

定期メンテナンス対応

定期メンテナンス対応は、定期的にパソコン保守を依頼し、不具合の有無やセキュリティ対策、バックアップの状況を確認・点検してもらい、必要に応じてアップデートなどの対応を行ってもらうものです。

外注先選びでチェックすべきポイント

パソコン保守を外注する場合、重要なのは依頼先選定です。そこで以下では、最後に外注先選びで重要なポイントを紹介します。

必要なサポートが受けられるか

パソコン保守に求める対応は、会社によってさまざまです。また、外注先によってもサービスが異なるため、契約後に必要とするサービスが対象外だったとならないためには、まず必要なサポートが何かを洗い出しましょう。ハードウェアの修理のみで良いのか、セキュリティ対策やデータ復旧作業も依頼したいのかなど検討してみてください。

十分なセキュリティ対策をしているか

パソコン保守を社外に依頼する場合、情報漏えいリスクへの配慮も必要です。そのため、依頼先のセキュリティ対策が自社にとって十分なものであるかも確認すべきポイントです。判断基準として、サービスプロバイダーがISO認証を取得しているか、他のセキュリティ基準を満たしているかなどを参考にしてみてください。

コストは予算に見合っているか

パソコン保守の外注は、コスト削減につながる可能性がある一方で、依頼先や契約内容を見誤るとコストが増えてしまう恐れがあります。

検討段階で、パソコン保守に利用できる予算を明確にしたり、追加料金が発生するケースの確認をしたりするようにしましょう。

契約期間や解除方法に問題がないか

パソコン保守の外注が必要なくなったとしても、長期契約を結んでいる場合は、途中で解約ができなかったり、解約金が発生したりする可能性があります。そのため、契約期間の確認や途中解約のルールなども確認するとよいでしょう。

まとめ

パソコン保守は、社内のパソコンやネットワークを使用した業務を円滑にするために重要な役割です。しかし、社内で対応する場合には、コスト面や人材確保・育成などへの懸念がある場合も少なくありません。その場合は、パソコン保守のプロである外注先への委託も検討してみましょう。

パソコン保守の外注には、アドレス・サービス株式会社をご検討ください。製造経験を生かした修理・テクニカルサポートを強みとし、パソコン保守に限らず販売戦略支援からアフターサービスまでワンストップでの提供が可能です。

パソコン保守に関するお問い合わせは、以下のリンクから個人情報の取り扱いへの同意をいただき、お問い合わせフォームよりご連絡ください。