パソコンやスマートフォンなどを業務に使用するためには、キッティング作業が欠かせません。しかし、端末数が多い場合は作業に時間がかかり、担当者の負担が増します。

そこでおすすめの方法が「クローニングキッティング」です。本記事では、クローニングキッティングのメリットや手順、ツールの選定ポイントなどを解説します。

目次

クローニングキッティングとは

IT分野におけるクローニングとは、元となる端末のハードディスクまたはシステムの状態を、その他の端末にコピーする技術のことです。

つまり、クローニングキッティングとは「クローニング技術を用いたキッティング作業」のことを指します。

そもそもキッティングとは

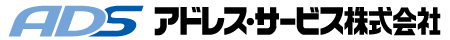

キッティングとは、社内にパソコンやスマートフォンなどを新しく導入する際に、それらの端末をすぐに使える状態にする作業のことです。キッティングには端末の開梱から周辺機器の接続、各種設定や管理ラベルの貼り付け・IT資産管理台帳への記帳まで、幅広い作業が含まれます。

こうした作業を1台ずつ手動で行っていくと、台数によっては大きな労力がかかってしまうでしょう。

クローニングキッティングのメリット

クローニングキッティングのおもなメリットは、以下の3つです。

キッティング作業を効率化できる

通常のキッティングでは、アプリケーションのインストールや各種設定などを1台ずつ個別に行う必要があります。

一方、クローニングキッティングなら、最初の1台の環境(以下、マスターイメージ)を他の端末に一括でコピーできます。これにより、キッティング作業が効率化され、作業にかかる時間を大幅に短縮することが可能です。

大量の端末のキッティング作業も短時間で完了するため、担当者の負担軽減につながるでしょう。

設定ミスを防ぎやすい

大量の端末を手動でキッティングを行うと、設定項目の見落としや入力ミスなどのヒューマンエラーが起こるリスクがあります。

一方、クローニングキッティングでは、動作確認済みのマスターイメージを複製するため、作業品質が均一化されます。端末の仕様を統一させ、設定ミスによるトラブルを防ぐことが可能です。

トラブルに迅速に対応できる

クローニングキッティングにより作成したマスターイメージは、導入後のトラブル発生時にも役立ちます。

例えば、従業員のパソコンに不具合が起きた際に、マスターイメージを活用すれば初期状態への復元もスムーズです。端末に関するトラブルにも迅速に対応できるので、業務への影響を最小限に抑えられます。

クローニングキッティングの方法と基本手順

ここからは、クローニングキッティングの基本的な手順を紹介します。

マスターイメージを作成する

まずは、コピー元となる端末を選定します。この最初の1台にアプリケーションのインストールや各種設定をし、マスターイメージを作成しましょう。

具体的には、以下のような作業を行います。

・OSのインストールやアップデート

・ブラウザソフトや各社オフィスソフトなどのインストール

・言語や地域、キーボードレイアウトなどの初期設定

・セキュリティ設定

・各種ドライバーのインストール など

端末やネットワークを準備する

次に、マスターイメージを複製するための事前準備をします。コピー先の端末を開梱し、正常に起動するかチェックしてください。

また、ネットワークを介してクローニングを行う場合は、ネットワーク環境の構築も必要です。クローニングキッティングでは大量の端末に対して同時に、かつ高速にクローニング作業をしなくてはならないため、ネットワークの整備は重要なポイントです。

マスターイメージをクローニングする

ここまでの準備が完了したら、マスターイメージをその他の端末へ複製(クローニング)していきましょう。前述のネットワークを介してマスターイメージを複製する方法のほか、USBメディアやHDD/SSDを使用する方法もあります。

なお、USBメディアならオフラインでのクローニングが可能ですが、手動での作業が多くなるため注意してください。

端末ごとの設定をする

複製が完了したら、ユーザーアカウントの作成やパスワード設定、オプション設定など、端末ごとに設定します。個別設定を全て手作業で行うと手間がかかるため、スクリプトやRPAツールによる自動化も手段のひとつです。

動作を確認する

最後に、端末ごとの動作をチェックしましょう。本体やソフトウェアが問題なく動き、業務に支障がないことを確認します。

またこのとき、不要なアプリケーションや未知のデバイスエラーの有無などを確認することも重要です。

クローニングキッティングを導入する際のポイント

キッティング作業にクローニング技術を取り入れる場合は、以下のポイントに注意してください。

マスターイメージのセキュリティ対策を万全にする

クローニングキッティングでは、マスターイメージの環境が他の全ての端末に影響を与えます。

例えば、マスターイメージにセキュリティホールがあると、その脆弱(ぜいじゃく)性が全ての端末に反映されてしまいます。「最新のセキュリティパッチを適用する」「セキュリティソフトを導入する」など、マスターイメージの作成時は万全のセキュリティ対策を行いましょう。

ハードウェア構成の違いによるトラブルを防ぐ

クローニングキッティングは、まったく同じ構成のデバイス同士で実行されることを想定しています。そのため、マスターイメージは端末の機種やOSごとに作成することが推奨されています。

しかし実際には、同じモデルのパソコンでも、製造ロットにより細かな差異が生じるケースも少なくありません。「BIOSやUEFIの設定内容とバージョンを統一する」など、端末ごとの差異によるトラブルの対策も重要です。

ソフトウェアのライセンスに気をつける

クローニングキッティングを行う際は、ソフトウェアのライセンスに注意しましょう。

ソフトウェア製品のなかには、導入時にライセンス認証が必要なケースも少なくありません。多くの場合、ライセンスは端末にひもづけられるため、ソフトウェアを複数の端末にコピーすることがライセンス違反とみなされる恐れがあります。

クローニングツールを活用する

クローニングツールとは、クローニング作業を効率化するソフトウェアのことです。例えば、Windowsなら「Sysprep」、Macなら「ディスクユーティリティ」というツールがデフォルトで搭載されています。ただし、これらの無料ツールには一定の制限があるため、必要に応じて有料ツールの導入も検討するとよいでしょう。

クローニングツールの使用には、高度な知識が必要です。専門知識のない人材がツールを扱うと、重大なトラブルに発展するリスクもあるので注意してください。

クローニングツールを比較する際のポイント

クローニングツールを選ぶ際は、以下の3つのポイントを比較するとよいでしょう。

対応しているOS

クローニングツールが対応しているOSは、製品により異なります。WindowsやMac、Linuxなど、導入するOSに対応しているツールを選んでください。

OSに対応していても、最新版には非対応のケースもあるため注意が必要です。また、Linuxについては、対応しているディストリビューションが限られることもあります。

データの転送速度

データの転送速度が遅いと作業に時間がかかり、クローニングによる省コスト効果が薄れてしまいます。

特に、大量の端末にクローニングを行う場合は、高速配信ができるツールを選ぶようにしましょう。

IT資産管理機能の有無

クローニングツールによっては、IT資産管理機能が搭載されているタイプもあります。専用ツールと比べると機能は限定的ですが、OSのセキュリティ更新や、メモリーの空き容量などをツール上で管理できて便利です。

ツールごとに機能が異なるので、自社のニーズに合うものを選んでください。

必要な人材が不足している場合はアウトソーシングもおすすめ

クローニングキッティングを行うためには、専門知識を持つ人材が必要です。情報システム部や総務部などが担当することが多いですが、社内に適任な人材がいないケースや、通常業務にかかりきりで手が回らないケースもあるかもしれません。

必要な人材が不足している場合は、代行業者へのアウトソーシングもおすすめです。プロによる迅速かつ的確な作業により、キッティングを効率的に進められます。大量の端末も短時間でキッティングできるため、業務をスムーズに開始できるでしょう。

まとめ

キッティング作業の効率化を図るなら、クローニングキッティングがおすすめです。ヒューマンエラーのリスクを減らせる、トラブルに対応しやすくなるなどのメリットもあります。

ただし、クローニングキッティングを行うには、ITに関する専門知識が必要です。社内に必要な人材が不足している場合は、外注も検討しましょう。

キッティング作業のアウトソーシングなら、ぜひアドレス・サービス株式会社へご相談ください。導入・運用からデータ消去、廃棄準備や配送までワンストップでサポートします。キッティングサービスに関するお問い合わせは、以下のリンクで個人情報の取り扱いへの同意をした上で、「お問い合わせ」ボタンからお問い合わせフォームへお進みください。

【執筆者】

会社名:アドレス・サービス株式会社

部署名:営業開発部